什么是建设施工合同法定解除_简述建设工程合同解除后如何处理

建筑工程合同法定解除的五个关键要点

一、建筑工程合同解除的基本概念

建筑工程合同法定解除是指合同生效后,在未完成履行前,一方通过法律赋予的权利终止合同效力。这种权利直接来源于法律规定,不需要双方事先约定。

我国合同法明确规定了五种解除合同的情形。第一是不可抗力导致合同无法实现。第二是对方明确表示不履行主要义务。第三是对方拖延履行且催告后仍不改正。第四是对方违约导致合同目的落空。第五是其他法律特别规定的情形。

这些规定实际上确立了根本违约原则。通过"主要义务"、"合同目的"等限定词可以看出,法律对合同解除采取严格限制的态度。其核心目的是防止随意解除合同,而不是鼓励解除合同。

二、建筑工程合同的特殊解除规则

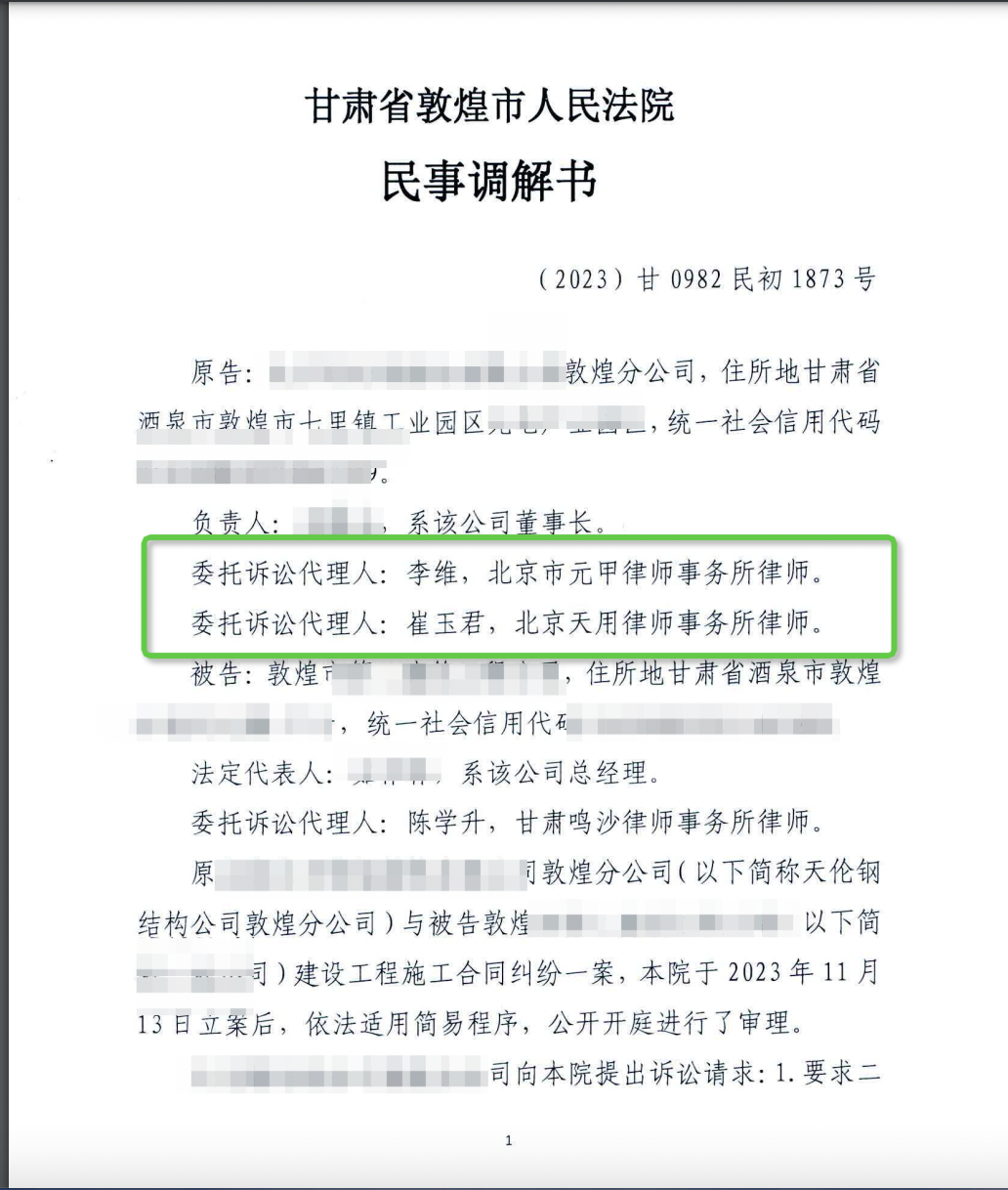

最高人民法院针对建筑工程合同纠纷案件发布专项司法解释,对发包方和承包方的解除权作出具体规定。这些规定结合了建筑工程的特点,是对合同法原则的具体化。

(1)发包方的解除权

发包方在四种情况下可以解除合同:承包方明确表示不履行合同;承包方拖延施工经催告仍未改正;工程质量不达标且拒不修复;承包方违法转包或分包工程。

这些规定比合同法更具体。需要注意的是,司法解释没有直接采用不可抗力条款,但保留了合同法关于承揽合同解除权的相关规定。

(2)承包方的解除权

承包方在三种情况下可以解除合同:发包方未按时支付工程款;发包方提供的材料不达标;发包方不履行协助义务。承包方需先催告,在合理期限内仍未改正才能解除合同。

三、发包方解除权的认定要点

(1)承包方违约的认定

实践中承包方直接声明违约的情况较少,主要依据停工行为判断。但需区分停工原因:如果是发包方未履行义务导致停工,承包方属于正当行使抗辩权,不能视为违约。

特殊情况下,如奥运场馆建设等工期敏感项目,承包方停工严重影响最终交付的,发包方可以解除合同。这种情况适用合同法关于根本违约的规定。

(2)工期延误的处理

工期延误是常见纠纷。判断是否构成解除条件需考虑三个要素:延误原因、工程进度现状、延误后果。

首先需确定责任归属。合同通常约定工期顺延情形,包括:发包方延迟提供图纸、拖欠工程款、设计变更、不可抗力等。承包方负有举证责任,需在施工过程中及时收集证据。

其次要评估延误程度。若主体工程基本完成,一般不构成重大违约。只有严重影响合同目的实现时,发包方才可解除合同。

四、承包方解除权的实施条件

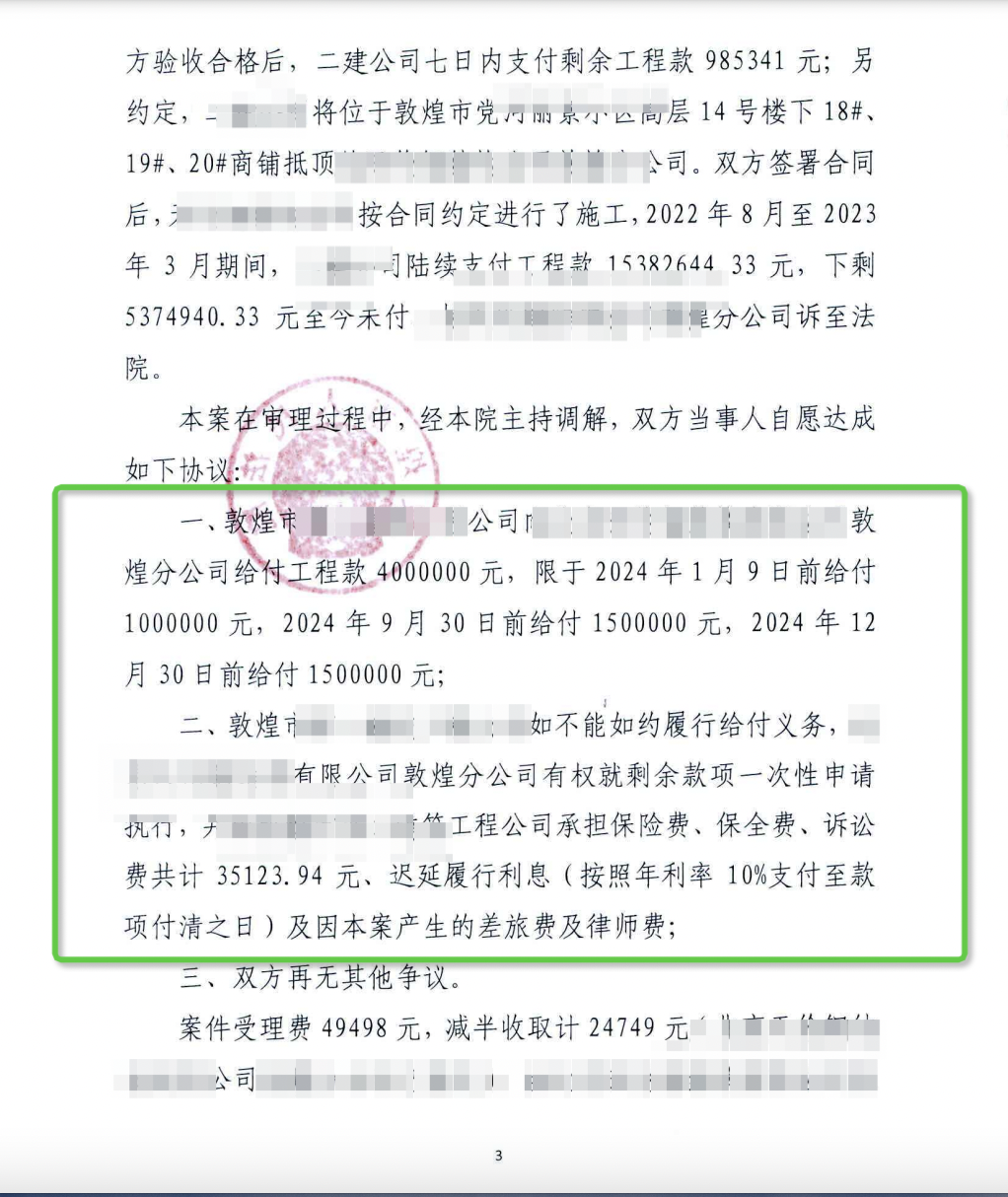

(1)工程款拖欠的处理

发包方未按时付款是常见解除事由。承包方需先书面催告,并给予合理付款期限。催告内容应包括欠款金额、支付期限、逾期后果等要素。

(2)材料质量的认定

发包方提供材料必须符合国家强制标准。承包方发现质量问题应及时书面通知,并留存检测报告等证据。发包方拒不更换的,承包方可以解除合同。

(3)协助义务的界定

协助义务包括办理施工许可、提供场地条件、协调各方关系等。承包方需证明发包方不作为已严重影响施工进度,且通过正式函件多次催告未果。

五、合同解除的注意事项

行使解除权必须采用书面形式。解除通知应明确说明解除理由、依据和生效时间。对方有异议的,可请求法院确认解除效力。

合同解除后,已完工程需进行质量验收和造价结算。承包方有权要求支付已完工程款,发包方可主张工期延误赔偿。双方应妥善做好现场保护和资料移交。

特别提醒:2021年《民法典》实施后,原《合同法》相关规定已纳入合同编。处理建筑工程合同纠纷时,需注意新旧法律衔接问题。建议咨询专业建筑工程律师,获取最新法律指导。

温馨提示:建筑工程合同解除涉及复杂法律问题,本文内容仅供参考。如需具体法律帮助,请点击咨询专业建筑工程律师。处理相关纠纷时,应及时收集施工日志、往来函件、付款凭证等关键证据。