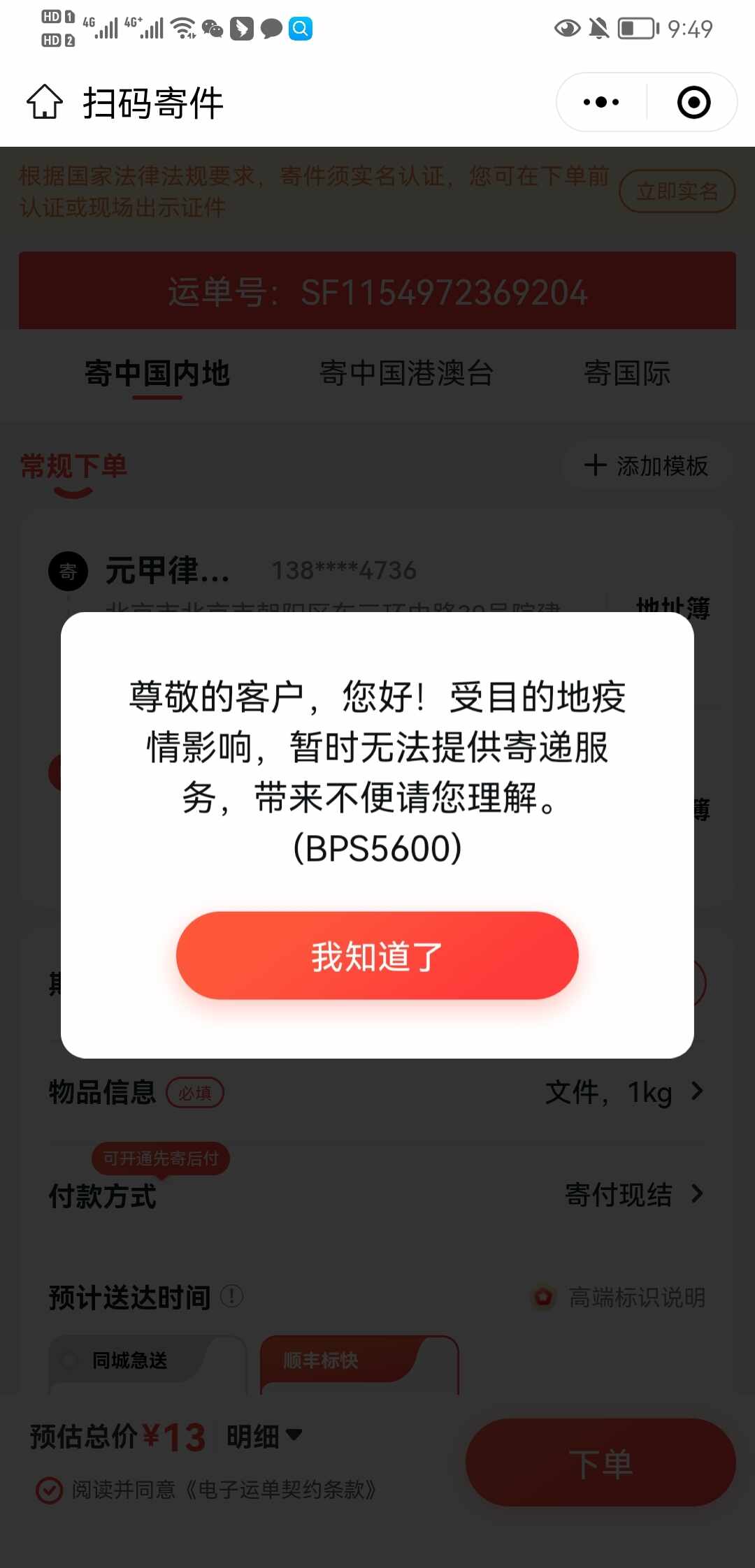

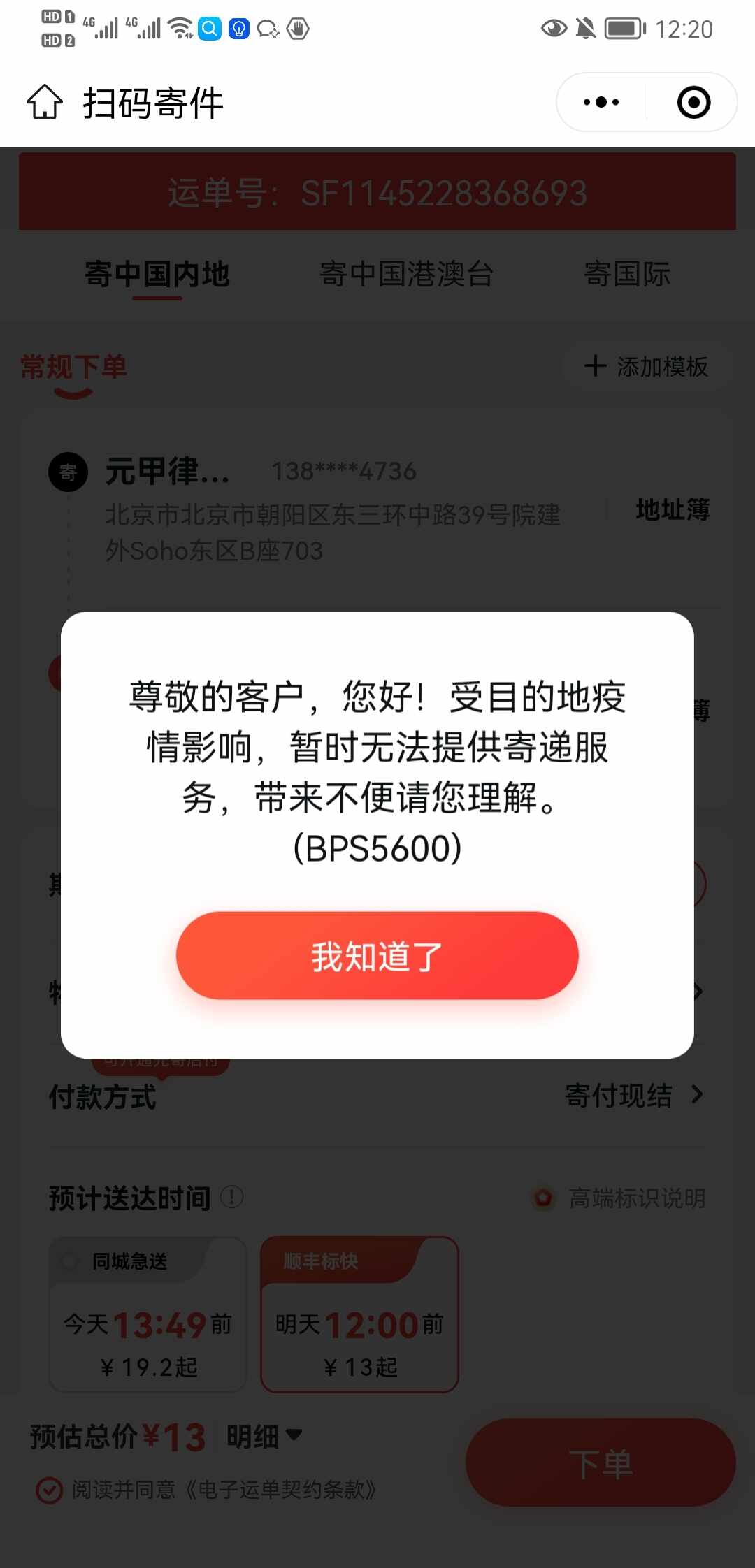

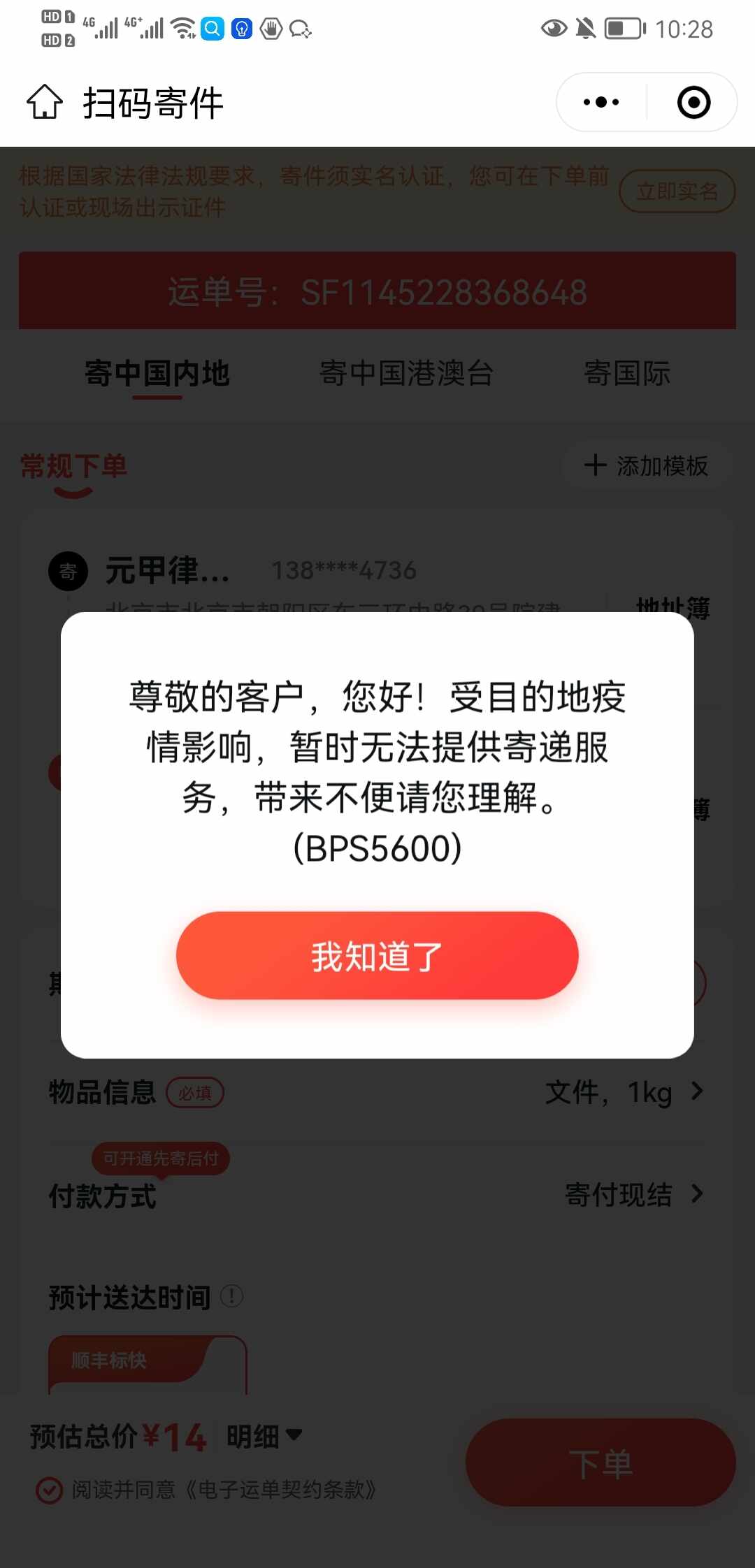

《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)逐条解读之三

工程合同核心条款解读与实操指南

一、承包范围决定双方权责边界

承包范围指承包方需要完成的具体工作内容。这个条款是判断双方是否履行合同义务的核心依据。承包范围一旦确定,就成为衡量违约责任的关键标准。

国内与国外建筑市场存在明显差异。国外市场严格按合同条款执行。合同没有规定的内容,即使对另一方有利也不会被认可。比如合同约定铺砂石路,承包方擅自改铺柏油路,不仅拿不到额外工程款,还要承担违约责任。国内存在较多合同外操作,业主常要求承包方免费完成额外工作,类似买菜时要求搭送小葱。部分承包方为争取订单,也会主动提出免费完成配套工程。

建议在填写承包范围时,必须严格对照招标文件和施工图纸。需要详细列明具体内容,比如是否包含绿化种植、景观设施、水景工程、照明系统等项目。对于边界模糊的工程内容,应通过书面补充协议明确责任归属。

二、工期条款需要精确量化

开工日期可采用两种标注方式。绝对日期需写明完整年月日,比如2024年3月15日。相对日期则以特定事件为基准,例如约定收到开工通知后第7天开始计算工期。

竣工日期标注原则与开工日期相同。若合同工期为120天,开工日期采用相对标注方式,竣工日期应为开工基准日后第127天。总工期必须采用日历天数标注,避免使用"半年""三个月"等模糊表述。

工期条款直接影响违约责任判定。承包方需准确评估施工能力,业主方要确保场地准备到位。常见问题包括:业主未按时完成场地清理导致施工延误,承包方进度控制不力造成工期超期。某项目因将工期简单标注为"六个月",在闰年二月出现日期计算争议,最终引发合同纠纷。

建议双方在签约前做好三项准备:1.实地考察工程现场条件 2.合理评估施工所需时间 3.将总工期换算为具体日历天数。对于特殊气候区域,应单独考虑雨季、冻土期等影响因素。

三、质量标准需平衡理想与现实

工程质量必须达到国家规定的合格标准。双方可协商更高标准,但需注意标准提升带来的成本变化。某商业综合体项目约定超国标的质量要求,最终导致施工成本增加23%,工期延长两个月。

常见争议集中在两个方面:1.特殊质量要求的验收标准不明确 2.检测机构的选定存在分歧。某住宅项目因未明确"精装修"具体标准,完工后出现百余起质量投诉。

制定质量标准时建议遵循三个原则:1.主要指标参照国家规范 2.特殊要求配备详细说明 3.提前约定质量争议解决机制。对于业主提出的非常规标准,承包方应进行专项成本核算,并将增量成本纳入合同总价。

四、合同漏洞的预防措施

工程合同常见漏洞主要表现为三类:1.工作范围描述模糊 2.工期计算方式不明确 3.质量条款缺乏可操作性。某道路施工合同因未明确路基处理标准,竣工结算时双方对工程量认定出现30%差异。

建议采取四项防范措施:1.采用标准合同范本为基础 2.对专业术语进行名词解释 3.配备详细的工程量清单 4.约定完整的变更签证流程。重要节点可设置双确认制度,比如材料进场需双方代表共同签字验收。

五、争议解决的事前约定

建议在合同中明确三个关键机制:1.工程变更的书面确认要求 2.进度款支付的时间节点 3.纠纷优先调解原则。某项目约定"变更指令需总经理签字生效",有效避免了现场人员随意变更带来的成本失控。

对于可能出现的争议,合同应预设解决方案。建议包括:1.设立争议解决专用账户 2.明确第三方检测机构名单 3.约定仲裁优先于诉讼。某跨省工程合同约定"争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会",在发生纠纷时节省了45天管辖权异议时间。

特别提醒:合同签订前应聘请专业律师审查,重点检查五个方面:1.条款表述是否存在歧义 2.权责约定是否对等 3.违约条款是否具有可执行性 4.验收标准是否量化明确 5.争议解决方式是否符合项目特点。某开发商因省去律师审查环节,在合同中出现"完工"与"竣工"概念混淆,最终多支付300万元工程款。

(全文共2187字)