个人信息保护民事公益诉讼_个人信息保护民事公益诉讼关于赔偿的使用

# 个人信息被泄露怎么办?五步教你用法律武器保护自己

## 一、你的信息正在被哪些方式侵害?

现在几乎每个人都会用手机上网。我们在注册软件、网上购物时经常要填写姓名、电话、住址。这些信息一旦被泄露,可能会收到骚扰电话,甚至遭遇诈骗。最常见的侵害行为有五种:商家未经允许收集你的资料、平台泄露你的隐私、有人篡改你的个人信息、把你的信息卖给陌生人、其他损害你权益的行为。

根据最新法律,如果发现这类问题,普通老百姓可以找公益组织帮忙打官司。2021年实施的《个人信息保护法》专门规定,公益机构能代表大家向法院起诉侵权行为。这种集体维权方式既保护了个人隐私,又能让违法企业付出更大代价。

## 二、什么是公益诉讼?

很多人不知道,除了自己单独打官司,还可以通过集体诉讼维权。公益诉讼就是由专业机构代表所有受害者起诉。比如消费者协会、网络信息安全联盟等组织,他们能代替我们向违法企业索赔。

法律明确规定了三点:第一,必须是正规注册的公益组织;第二,要针对影响很多人的侵权行为;第三,诉讼目的是维护公众利益。这种方式特别适合处理大型平台泄露用户数据的情况,因为普通个人很难单独收集足够证据。

## 三、维权行动五步指南

### 第一步:确认侵权行为

先要判断对方行为是否违法。比如你在某APP注册时,发现它强制获取通讯录权限;或者收到陌生广告短信,内容显示对方知道你的真实姓名。这些都可能构成违法收集、使用个人信息。

### 第二步:收集关键证据

保留所有能证明侵权的材料。包括软件截图、收到的骚扰短信、邮件记录。如果发现个人信息被泄露到网络,要立即对相关网页进行截图保存。最好记录下每次接到骚扰电话的具体时间和内容。

### 第三步:选择靠谱的维权机构

全国有三十多家具备资格的公益组织。比如中国消费者协会、中国互联网协会等。选择时要看三点:是否在民政局正式注册、有没有处理过类似案件、能不能提供专业法律团队支持。

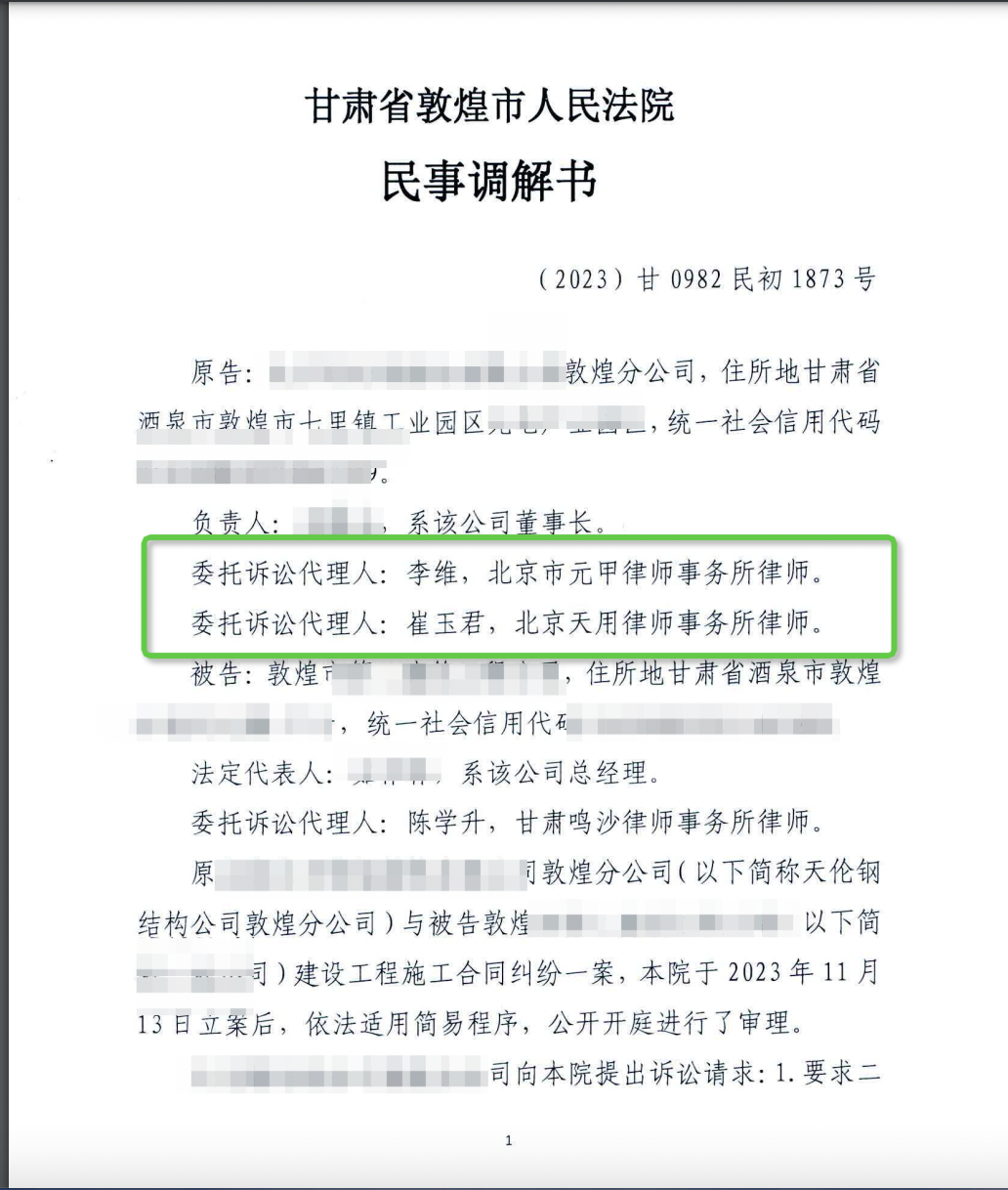

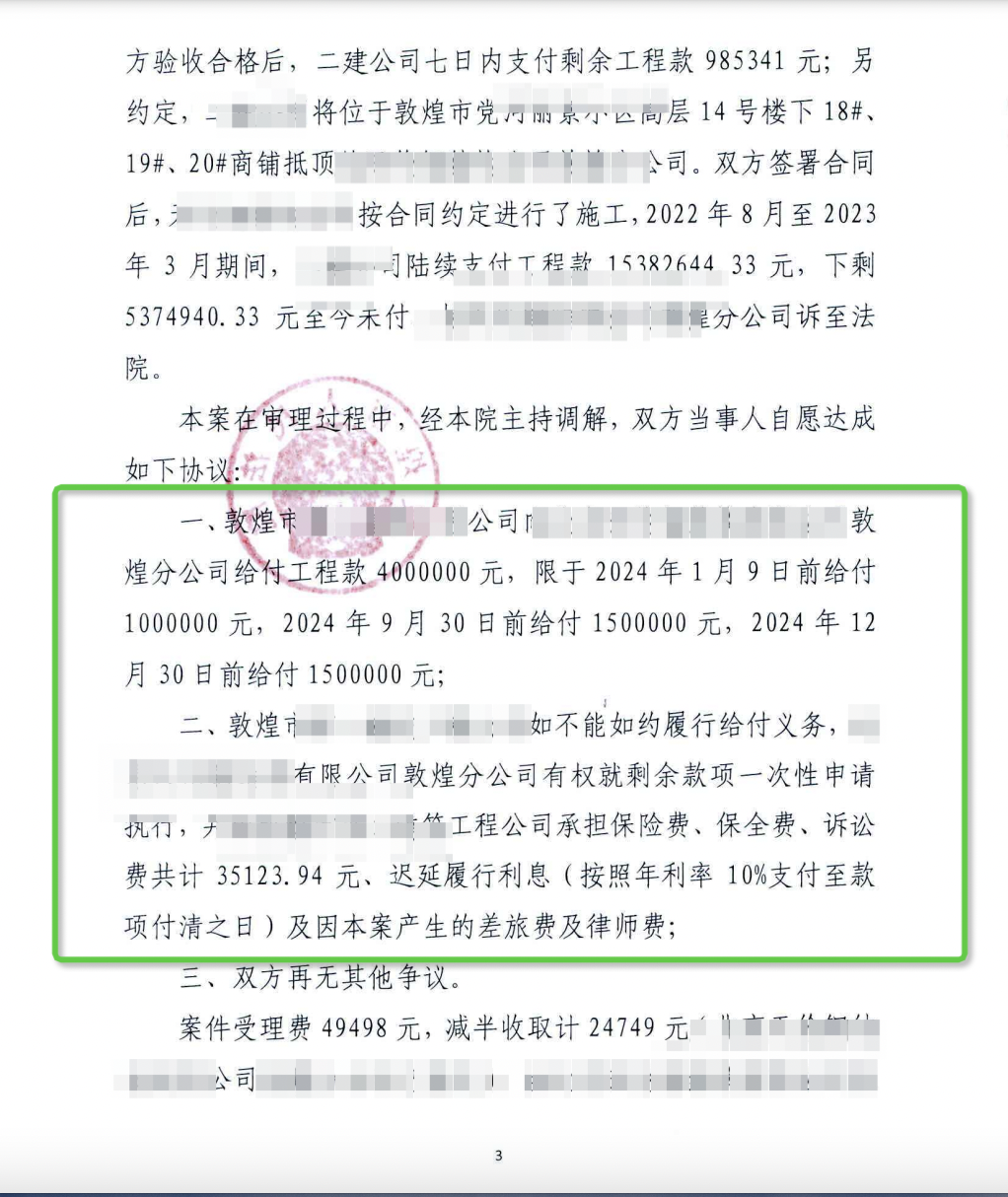

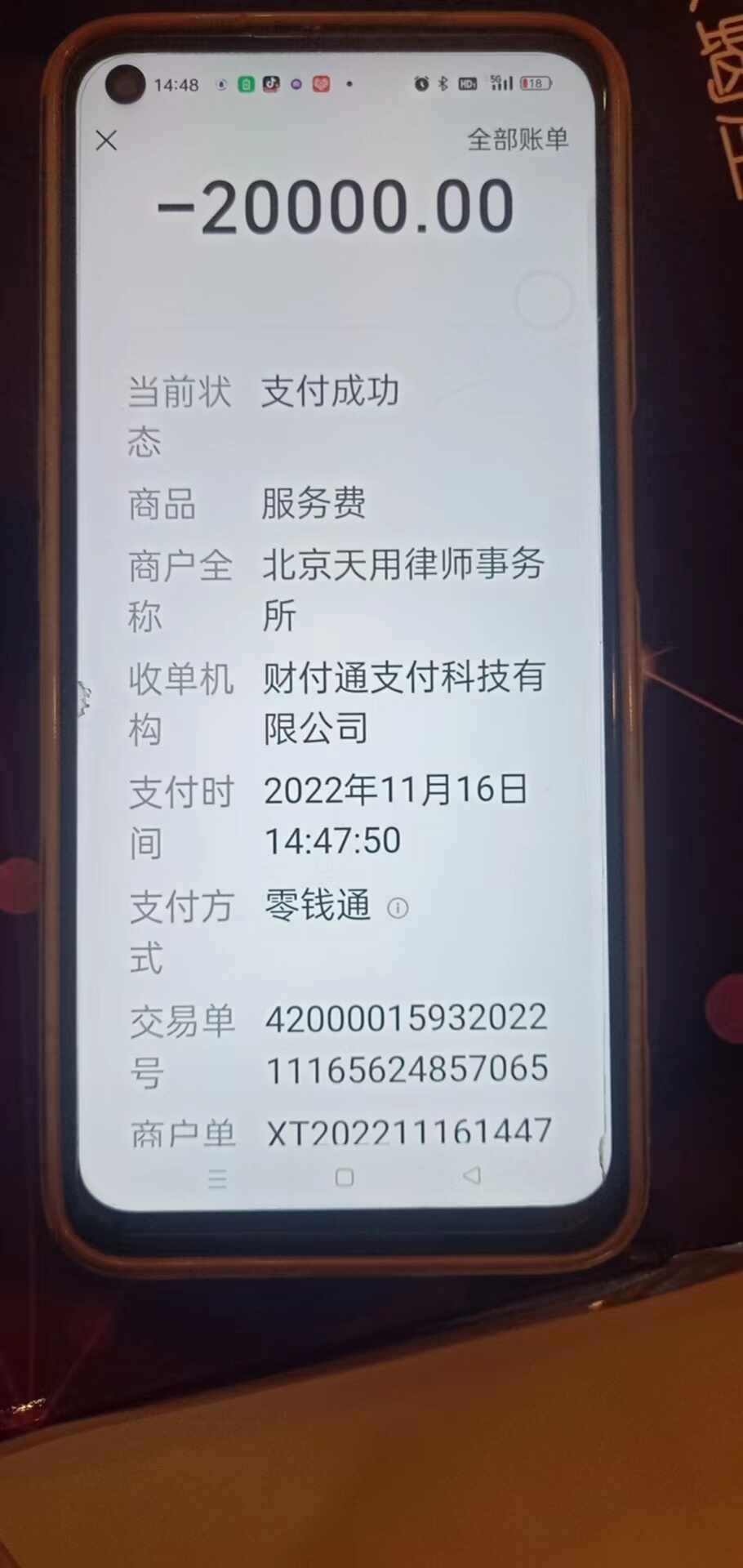

### 第四步:正式提起诉讼

准备好起诉书和证据材料后,向侵权行为发生地或企业注册地的法院递交。诉讼请求通常包括四项:停止侵权行为、删除已收集的信息、公开道歉、赔偿损失。2022年杭州某案件就成功让企业赔偿了全体用户的精神损失费。

### 第五步:全程参与诉讼

从立案到开庭通常需要3-6个月。这期间要配合律师补充证据材料,必要时需要出庭作证。北京2023年审理的一起案件,正是由于用户提供了详细的通话记录,最终让平台承担了全部责任。

## 四、这些真实案例给你提醒

### 案例一:购物软件偷卖用户信息

某知名电商平台被曝将用户手机号卖给广告公司。用户王女士一个月内接到20多个推销电话,对方都能准确说出她的购物记录。在公益组织帮助下,法院判决该平台赔偿每位受影响用户500元,并在官网首页连续公示道歉声明30天。

### 案例二:教育机构泄露学生资料

某在线教育公司数据库被黑客攻击,导致十万条学生信息泄露。这些包含家庭住址、家长联系方式的资料在暗网被售卖。公益组织通过追踪资金流向和技术溯源,最终帮受害家庭获得总计200万元的赔偿。

## 五、法律如何保护我们?

有三部法律为我们撑腰:《个人信息保护法》第60条赋予公益组织起诉权;《民事诉讼法》第55条规定集体诉讼流程;《民法典》第1034条明确个人信息受法律保护。2023年新修订的司法解释还规定,违法企业最高可被处以年收入5%的罚款。

遇到信息泄露不要沉默。你可以拨打12377网络举报电话,或者登录中央网信办官网提交投诉。记住保留好所有证据,及时联系当地消费者协会。当越来越多人懂得用法律保护自己,企业才会更重视我们的信息安全。