什么是挂靠 挂靠合法吗_什么是挂靠?

以下是按照要求撰写的文章:

【建筑行业挂靠现象的五项关键认知】

一、挂靠行为的核心定义

建筑行业中的挂靠行为是指没有施工资质的企业或个人借用其他企业的名义承接工程。被挂靠方通常是具备正规资质的企业,挂靠方则是需要借用资质开展业务的单位或个人。双方通过协议约定管理费支付方式,挂靠方以被挂靠企业名义对外开展经营活动。这种行为本质属于承包租赁经营模式,但实际运作中存在明显违规特征。

在具体操作中,被挂靠企业需要为挂靠方提供资质证明、技术支持和项目管理服务。挂靠方则需要将全部经营收入纳入被挂靠企业的财务管理系统。双方的利润分配依据被挂靠企业的账面利润进行核算,这种内部结算方式使其表面上看似合法经营行为。

二、挂靠行为的典型运作方式

挂靠行为通常表现为资质借用和风险转嫁两个层面。没有施工资质的个人或团队找到具备资质的企业,支付管理费获得名义使用权。被挂靠企业收取费用后允许对方使用其企业名称、资质证书和银行账户。实际操作中,挂靠方负责项目施工的具体实施,被挂靠方仅进行形式上的监管。

这种模式导致工程质量控制存在严重漏洞。施工团队可能为节省成本使用劣质材料,也可能缺乏专业技术人员进行规范作业。由于被挂靠企业不参与现场管理,安全隐患往往在事故发生后才会暴露。项目出现亏损时,挂靠方常选择逃避责任,最终由被挂靠企业承担债务纠纷。

三、法律禁止挂靠的根本原因

我国建筑法规明确禁止挂靠行为,主要基于质量保障和权责划分的考虑。资质管理制度本意是确保施工企业具备专业技术能力和资金实力。挂靠行为直接破坏了这个管理体系的监督作用,导致大量不符合标准的企业进入建筑市场。

从实际案例看,挂靠工程出现质量问题的概率是正规项目的3-5倍。某地桥梁坍塌事故调查显示,施工方通过挂靠获得资质,实际作业人员连施工图纸都无法正确解读。这类项目不仅威胁公共安全,还造成巨额经济损失,最终需要政府动用公共资金进行补救。

四、挂靠行为的法律后果

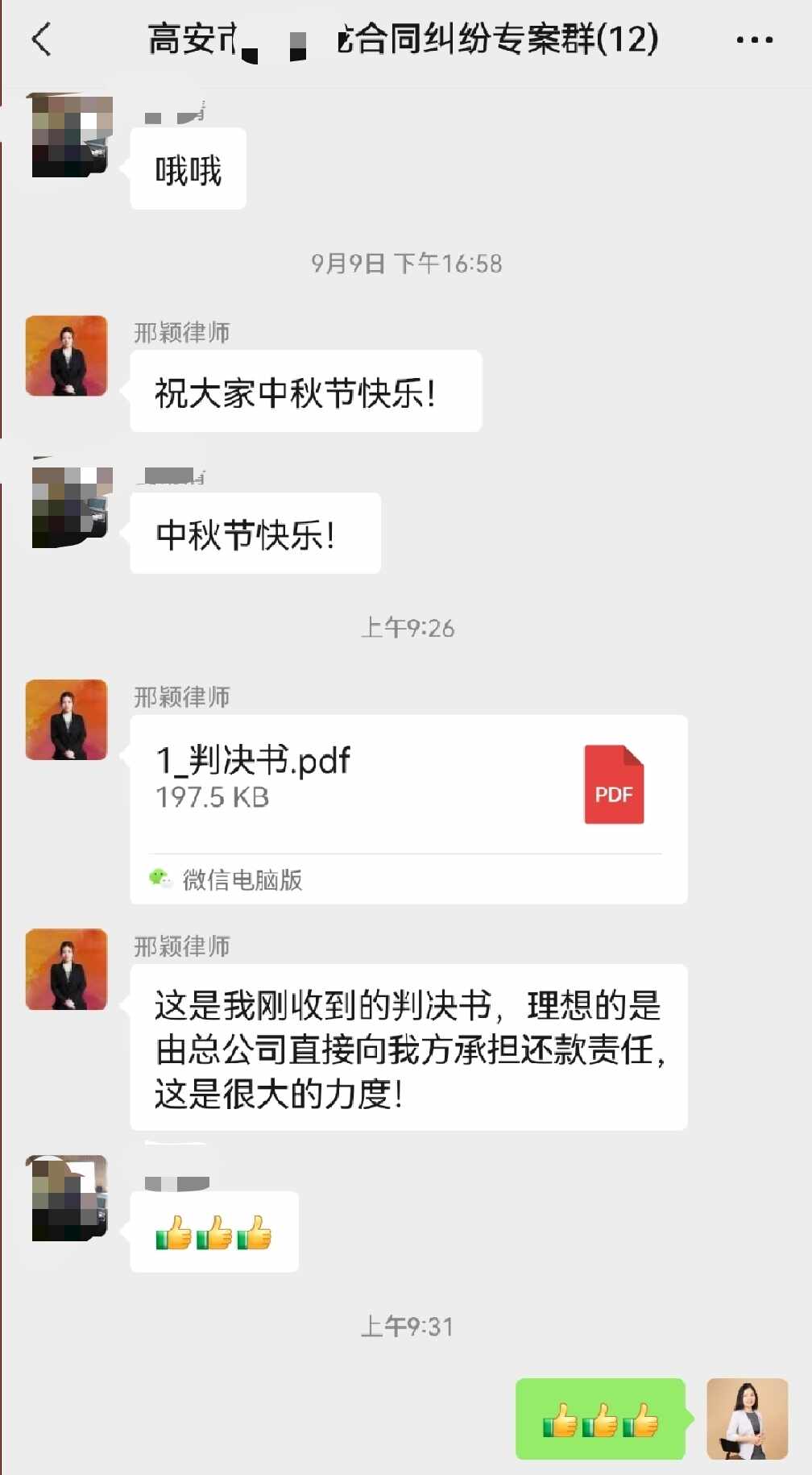

当挂靠项目发生纠纷时,法律会首先追究被挂靠企业的责任。法院审理此类案件时,通常认定被挂靠方是法律关系的主体。这意味着工程质量问题、工人工资拖欠、合同违约等纠纷,被挂靠企业都需要承担主要赔偿责任。

某典型案例中,挂靠方施工导致楼房倾斜,开发商起诉被挂靠企业索赔2000万元。法院判决被挂靠方承担全部赔偿责任,挂靠方负责人仅被判处有期徒刑。这种责任分配方式促使企业重视资质管理,但也存在被挂靠方成为"替罪羊"的争议。

五、司法解释对挂靠的认定标准

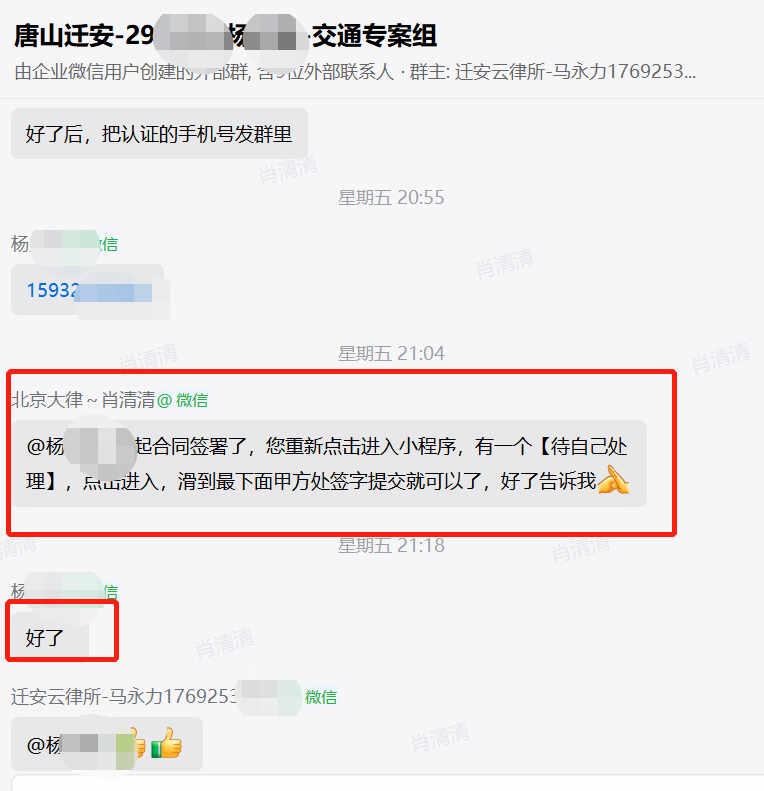

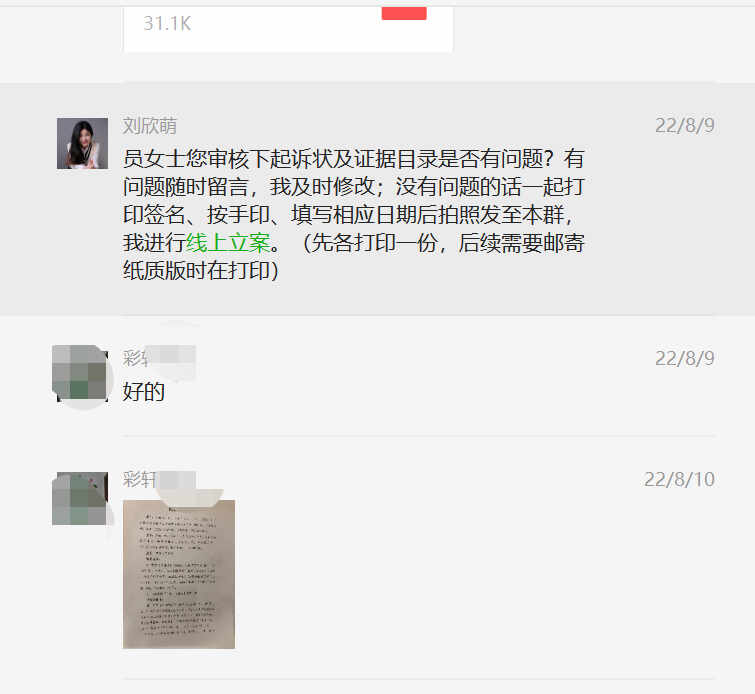

最高人民法院在建设工程纠纷司法解释中,将挂靠行为定义为"借用资质"。这一定义强调实际施工人使用他人名义的本质特征。司法实践中需要同时满足三个条件:施工方缺乏对应资质、使用他人名义签订合同、实际履行施工义务。

某地方法院在判决中建立了一套认定标准:检查施工合同签订主体与实际施工方是否一致;核查项目管理人员是否来自被挂靠企业;审查资金流向是否经过被挂靠企业账户。这三个要件为识别挂靠行为提供了明确指引。

建筑行业挂靠现象暴露出资质管理体系的漏洞。随着电子招投标系统的普及和项目终身责任制推行,监管部门已建立更严格的核查机制。企业通过人脸识别考勤、资金流水监控、材料溯源系统等手段,正在逐步压缩挂靠行为的生存空间。但要从根源解决问题,仍需完善建筑市场准入机制和信用评价体系。