买卖合同纠纷原因及解决_买卖合同纠纷构成要件

买卖合同纠纷处理指南

一、常见纠纷类型解析

买卖合同纠纷是商业往来中最常出现的法律问题。我处理过很多涉及上亿元金额的买卖合同案件,发现这些问题都有规律可循。下面通过实际案例说明最常见的纠纷类型。

第一类问题来自合同内容模糊。很多企业签合同时只关注价格和数量,忽视质量标准和验收流程。去年处理的钢材买卖案就是典型案例。买卖双方约定采购1000吨钢材,但合同里没写清楚钢材型号和检测标准。供应商送来普通钢材,采购方却需要特种钢材,双方为此争执不下。

第二类问题发生在合同执行阶段。有家食品厂和包装公司签了供货合同,约定30天内完成交货。包装公司因为生产线故障拖延了15天,导致食品厂错过销售旺季。这类延迟交付的情况在物流行业尤其常见。

政策调整引发的纠纷也不少见。去年国家突然收紧化工产品生产许可,导致已签订的设备采购合同无法履行。采购方拿着新政策要求解约,供货方则认为政策风险应该双方共担。

价格波动带来的纠纷多出现在大宗商品交易中。今年铜材价格三个月涨了40%,供货方要求修改合同价格,采购方坚持按原价执行。这种情况在原材料市场波动大的时期经常发生。

签约对象资质问题也容易引发纠纷。有家建筑公司和个人供应商签了建材合同,后来发现对方没有经营资质,导致整个合同被认定无效。这种情况在工程承包领域出现较多。

二、纠纷预防五大要点

要避免这些纠纷,需要在签约和履约阶段做好预防措施。根据处理经验,总结出五个关键点。

首要的是合同内容要具体。除了写明产品数量、单价,还要详细标注质量标准。比如钢材买卖要注明型号、检测方法,设备采购要写清技术参数。最好附上样品封存记录,避免验收时扯皮。

第二要制定明确的执行流程。在合同里写清交货时间、运输方式、验收流程。比如约定"乙方在每周三前提交进度报告","货物到达后24小时内完成验收"。有家电子元件供应商就因为合同里写了"及时交付",结果被采购方以延迟半天为由索赔。

第三要关注政策变化。建议在合同里加入政策调整条款,比如"如遇国家政策变动影响合同履行,双方应在15个工作日内协商解决方案"。去年新能源补贴政策调整时,有企业就靠这个条款避免了重大损失。

第四要设置价格浮动机制。对履约周期超过半年的合同,建议采用浮动定价。比如约定"铜材价格波动超过10%时,双方重新议价"。有家电缆厂在合同中加入季度调价条款,平稳度过了材料涨价风波。

最后要核实合作方资质。签约前要查验营业执照、授权文件,通过企业信用网查询经营状况。有家外贸公司曾因没发现合作方被列入失信名单,导致百万元货款无法追回。

三、纠纷处理三步策略

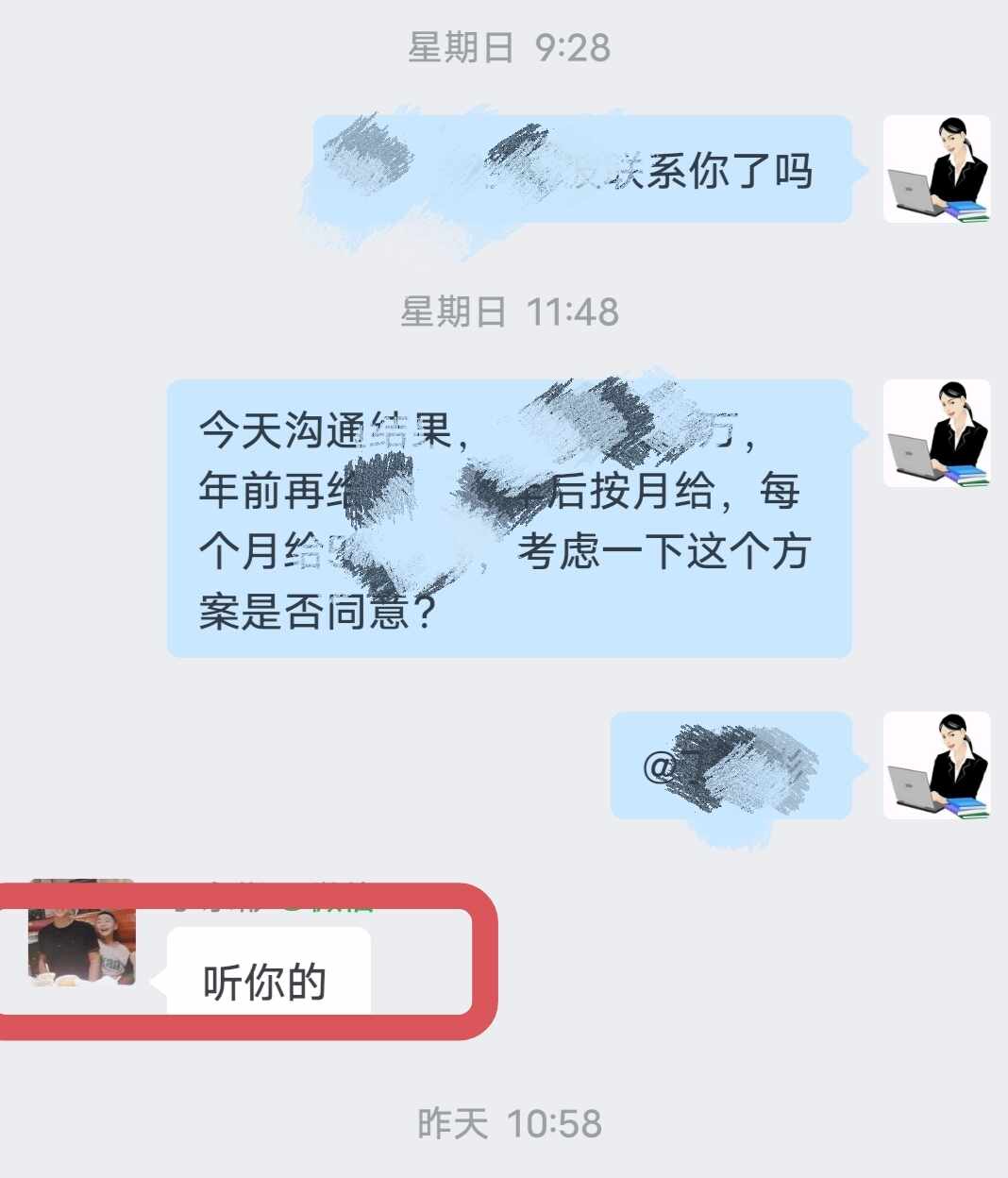

发生纠纷时要冷静应对,分三步处理。首先收集履约证据,包括合同原件、付款凭证、沟通记录。去年有个案件能胜诉,关键就是找到了对方签收货物的视频记录。

第二步要及时发函告知。发现对方违约要立即发送书面通知,写清楚违约事实和整改要求。有家设备供应商在对方延迟付款第三天就发了律师函,最终成功收回欠款并拿到违约金。

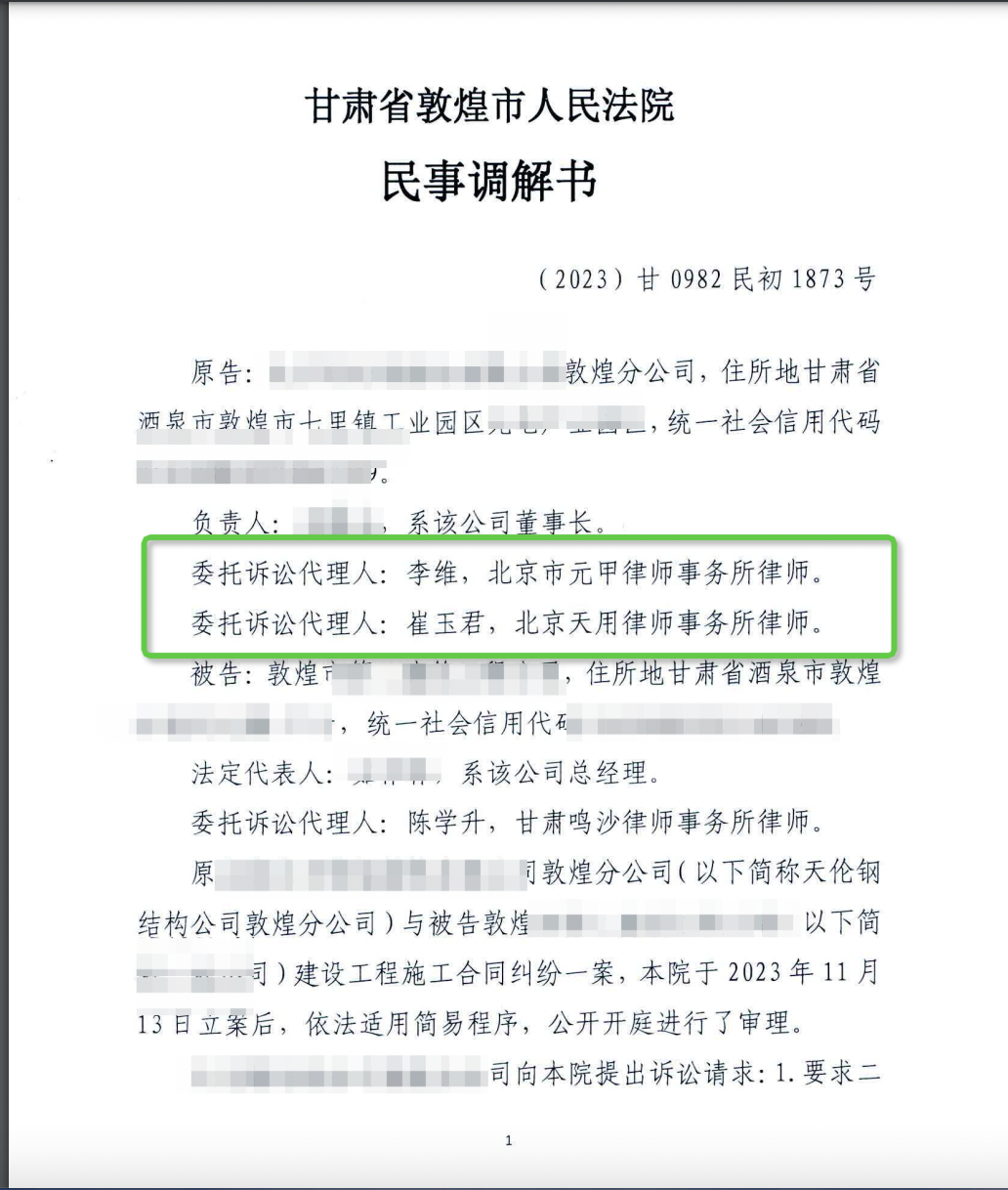

第三步要选择合适解决方式。标的额小的纠纷可以通过行业协会调解,金额大的建议直接诉讼。今年处理的建材纠纷案,通过诉前调解在20天内达成和解,比诉讼节省了三个月时间。

四、法律条款应用实例

处理买卖合同纠纷要重点掌握三方面法律条款。首先是合同法第十二条,要求合同必须包含标的物、数量、质量等八项基本条款。有份被判无效的合同,就是因为缺少验收标准条款。

合同法第107条关于违约责任的规定最常用到。去年帮客户追回230万违约金,依据的就是这条法律。要注意保留对方违约证据,比如交货延迟的物流记录。

第110条关于预期违约的规定也很重要。当对方明确表示不履约时,可以立即主张权利。有家公司在对方明确表示无法供货后,及时起诉并获得赔偿,避免了更大损失。

五、典型案例启示

通过实际案例能更好理解法律应用。2021年处理的化工原料纠纷案很有代表性。买卖双方签了年度供货合同,三个月后原料价格暴涨50%。法院最终判决维持原价,因为合同里没有价格调整条款。这个案例提醒大家长期合同必须设置调价机制。

另一个典型案例涉及资质问题。建筑公司将工程分包给没有资质的供应商,发生事故后不仅要承担赔偿责任,还被主管部门处罚。这警示企业必须严格审查合作方资质。

最近处理的跨境电商纠纷案也值得关注。海外买家以质量问题拒付尾款,但合同约定以中国检验报告为准。由于提前做了验货公证,法院支持了中方诉求。这个案例说明国际贸易合同要特别注意法律适用条款。

六、专业建议与总结

处理买卖合同纠纷要注意时效问题。普通合同纠纷的诉讼时效是三年,从知道权利受损时开始计算。有家企业因为超过时效期三天,导致百万元债权无法追回。

建议重要合同都设置仲裁条款。相比诉讼,仲裁具有保密性好、效率高的优势。特别是涉及商业秘密的合同,选择仲裁更有利于企业保护商业信息。

定期做合同风险评估也很重要。每季度检查正在履行的合同,查看是否有条款需要调整。有家制造企业建立合同管理系统后,纠纷数量下降了70%。

总之,预防买卖合同纠纷需要企业建立完善的合同管理制度。从签约前的资质审查,到履约中的过程管控,再到纠纷发生后的快速应对,每个环节都要规范操作。遇到复杂纠纷时,及时寻求专业法律帮助能有效降低损失。