买卖合同纠纷中的欺诈问题_买卖合同中欺诈的构成要件

一、识别买卖交易中的欺骗手段

买卖交易中出现欺骗手段的情况很常见。欺骗手段会损害交易双方的利益,还可能扰乱市场秩序。我们需要先了解常见的欺骗方式,才能有效应对。

五种典型欺骗方式需要特别注意:

1. 夸大产品功能,比如把普通产品说成有特殊功效

2. 伪造证明文件,比如使用假的经营许可证

3. 虚报商品价格,比如隐瞒真实成本信息

4. 拖延交货时间,比如故意不按约定时间送货

5. 空头服务承诺,比如答应提供售后却拒绝兑现

二、遇到欺骗时的处理步骤

当怀疑遭遇交易欺骗时,可以按照六个步骤处理:

第一步要确认是否存在欺骗行为。查看交易过程中的所有文件,比对对方承诺与实际履行情况。例如检查产品是否与宣传资料描述一致,核实对方提供的资质文件真伪。

第二步需要收集相关证据。保存好合同文本、付款记录、沟通记录、产品照片等材料。如果是网络交易,要保留网页截图和聊天记录。实物交易要保存好货物样本。

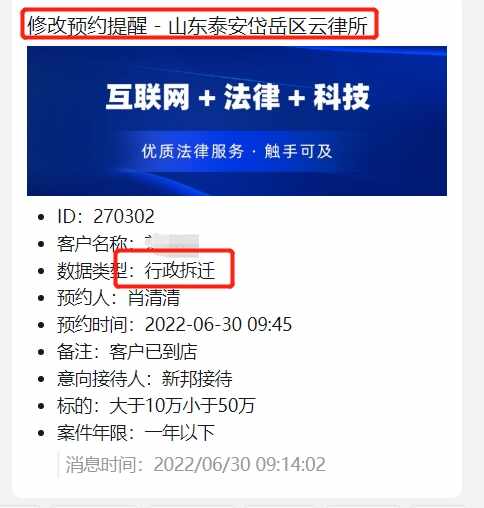

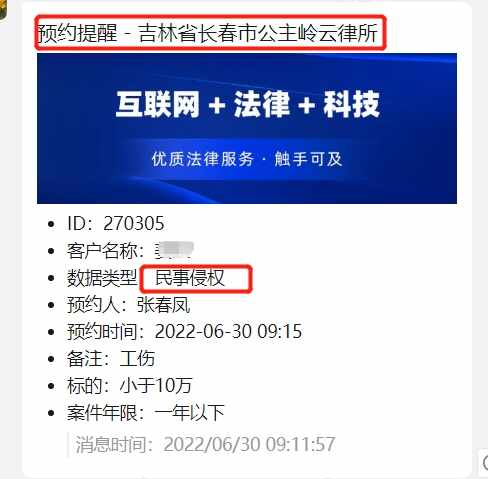

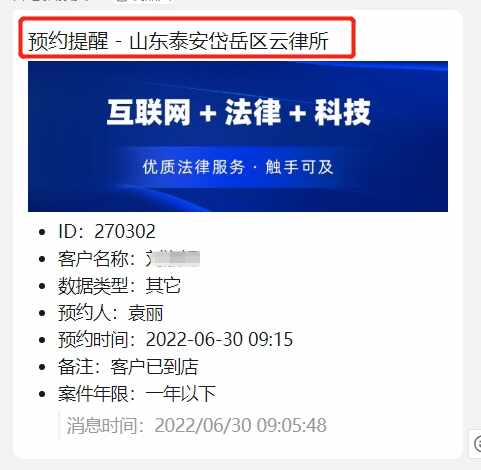

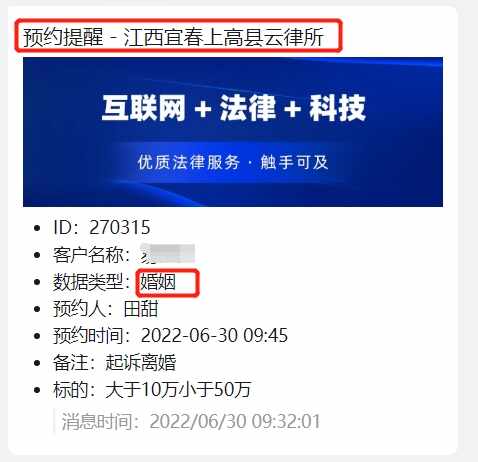

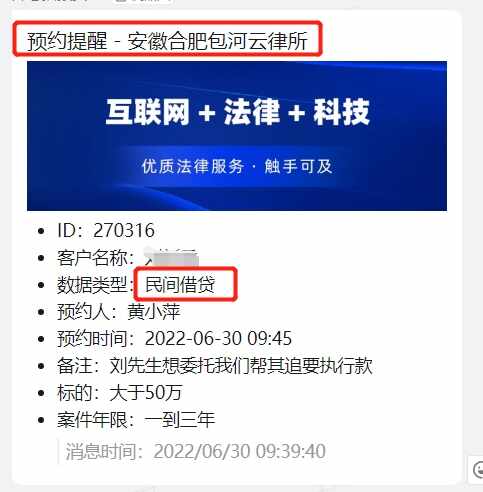

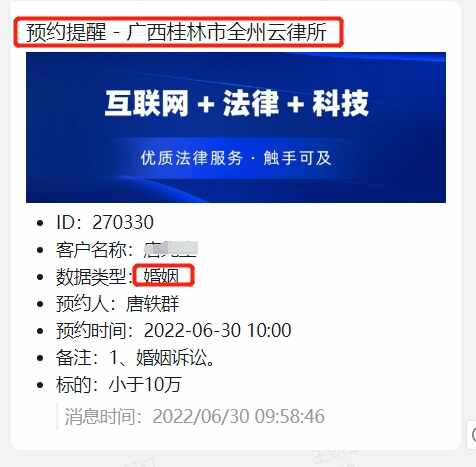

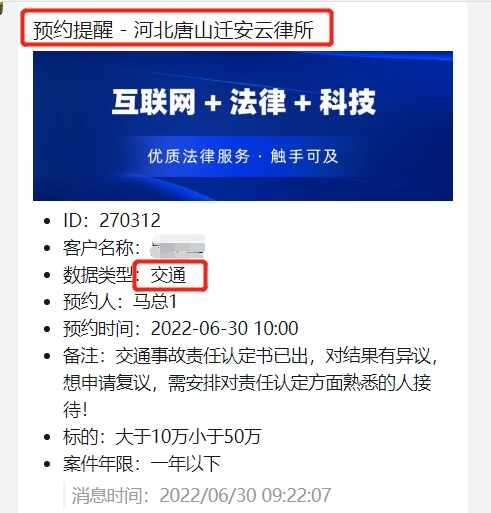

第三步建议咨询专业律师。法律工作者能帮助分析案件关键点,判断是否符合法律规定的欺骗要件。他们还能指导如何有效取证,评估胜诉可能性。

第四步可考虑发送正式通知。通过律师发函能给对方施加压力,有时能促使对方主动解决问题。函件中要写明具体问题、法律依据和解决要求。

第五步尝试协商解决方案。双方可以讨论退货退款、赔偿损失等处理方式。达成协议后要签订书面文件,写明处理方案和执行时间。

第六步必要时提起诉讼。如果协商不成,可以向法院提交起诉材料。诉讼时要准备好证据清单,按要求参加庭审活动。

三、典型案例解析

第一个案例涉及电子设备交易。某公司购买100台新电脑,收货后发现部分机器是翻新机。法院审理后认定卖方存在欺骗行为,判决解除合同并全额退款。这个案例说明实物与约定不符构成欺骗,买方有权要求撤销交易。

第二个案例关于建材质量问题。买方收到的钢材检测不合格,但卖方事先隐瞒了质量缺陷。法院支持买方诉求,要求卖方三倍赔偿损失。该判决表明隐瞒重要信息也属于欺骗行为,需要承担更重责任。

这两个案例提醒我们,交易中要仔细验货,必要时委托第三方检测。发现问题要及时固定证据,不能轻信口头承诺。

四、相关法律规定要点

我国法律对交易欺骗有明确规定。《合同法》第五十二条指出,采用欺骗手段订立的合同无效。第五十四条赋予受骗方变更或取消合同的权利。第一百一十三条明确赔偿范围包括实际损失和预期利益。

最新司法解释强调,只要存在故意欺骗行为,不论是否造成严重后果,都应当认定合同无效。对于网购等新型交易方式,法律同样适用,网络聊天记录、电子合同都具有证据效力。

五、预防和应对建议

日常交易中要做好风险防范:

1. 核实对方基本信息,查看营业执照等证件

2. 重要交易签订书面合同,明确质量标准和违约责任

3. 分批支付货款,留部分尾款作为质量保证金

4. 大额交易购买商业保险,转移部分风险

5. 定期学习法律知识,了解最新判例动态

遇到问题时要保持冷静,不要擅自采取过激行为。通过合法途径维权才能更好保障自身权益。同时要注意诉讼时效,普通合同纠纷的起诉期限是三年,从发现欺骗行为之日起算。

市场监督管理部门设有投诉举报渠道,遭遇欺骗可先进行行政投诉。行业协会也能提供专业指导,部分纠纷可通过调解快速解决。多方配合才能有效打击交易欺骗,维护公平交易环境。