买卖合同的质量纠纷解决及案例分析_买卖合同质量问题

买卖合同质量纠纷应对指南

一、质量问题引发合同纠纷的常见原因

商品交易过程中出现的质量争议多数由三个原因导致。第一是产品本身存在缺陷,比如生产环节偷工减料。第二是运输保管不当造成损坏,比如搬运时发生磕碰。第三是双方对验收标准有不同理解,比如对产品规格存在认知差异。

这类纠纷有三个明显特征。首先是涉及的金额往往较大,工厂设备采购纠纷可能涉及上百万元。其次是技术鉴定难度高,需要专业人员检测产品质量。最后是证据保存困难,比如食品类商品容易腐败变质。

二、处理质量争议的六个关键步骤

第一步要立即固定证据。企业需要保存好订货合同原件,拍摄问题产品的照片视频,联系第三方机构出具检测报告。必要时对问题商品进行封存,避免后续出现证据灭失的情况。

第二步要明确责任归属。需要核查合同中的质量条款,确认双方约定的验收标准。同时检查产品损坏是否发生在运输环节,还是生产环节就存在问题。如果是物流公司造成损坏,需要追加承运方作为责任人。

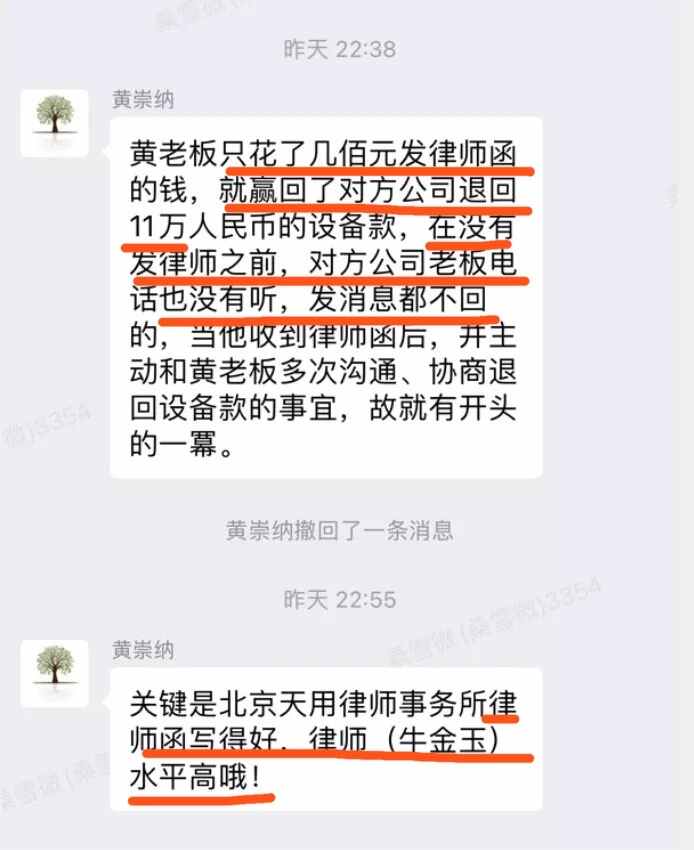

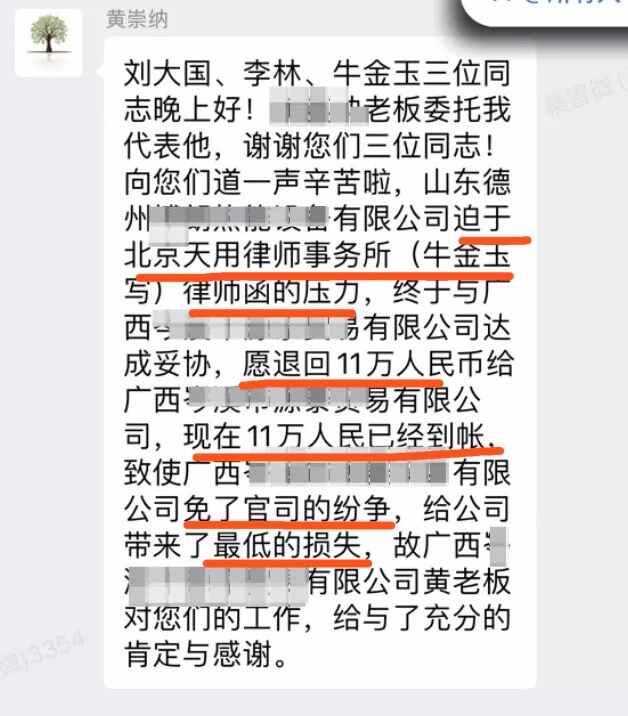

第三步尝试协商和解。买卖双方可以直接沟通,讨论退换货方案或赔偿金额。生产型企业可以提出返厂维修,贸易公司可以协商折价处理。这个阶段要注意保存协商记录,电话沟通后最好补发确认邮件。

第四步寻求调解帮助。当双方无法达成一致时,可以向工商部门或行业商会申请调解。比如建材交易纠纷可以找建材协会介入,消费品问题可以联系消费者保护组织。调解成功的案例中,有七成纠纷能在这个阶段解决。

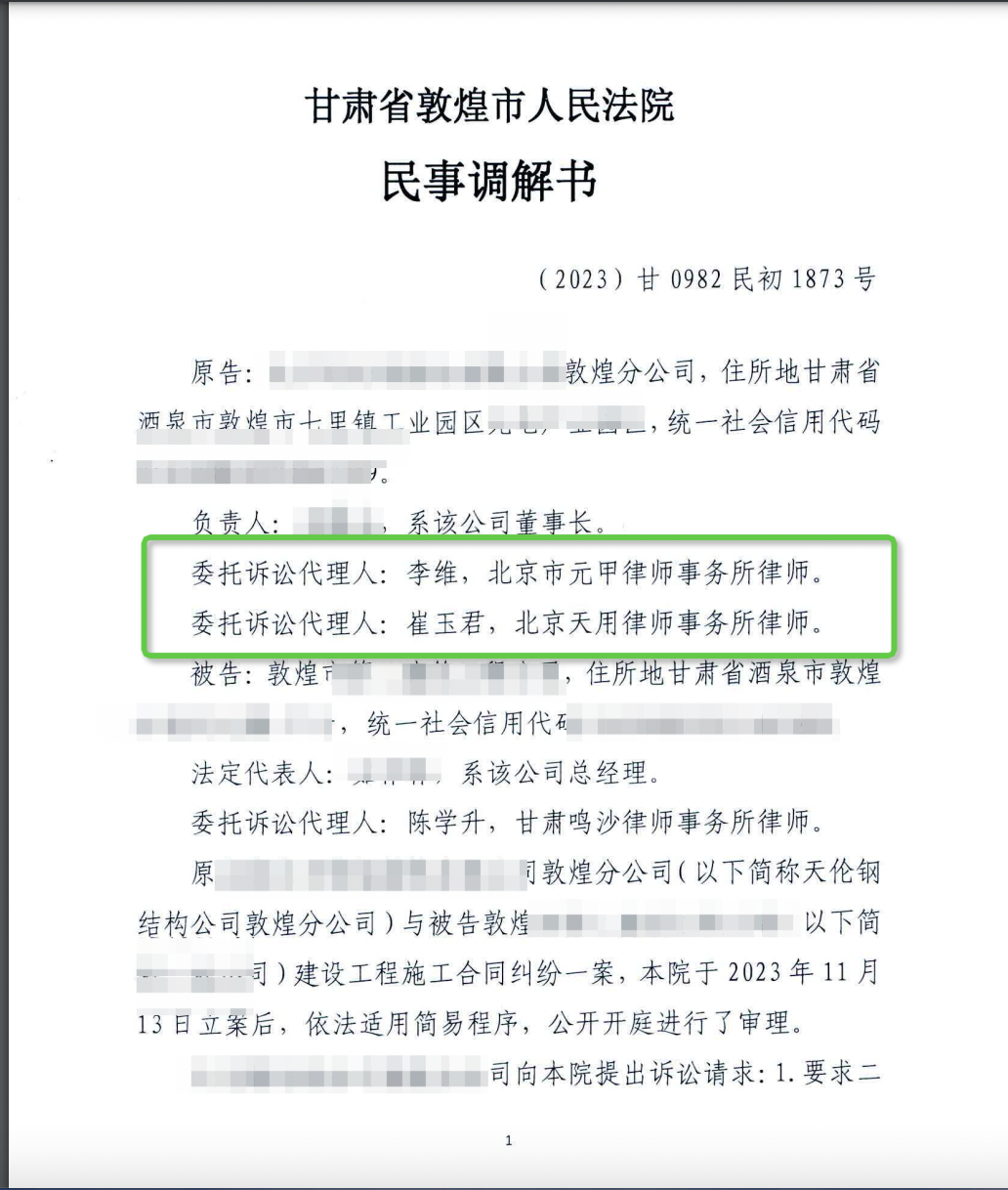

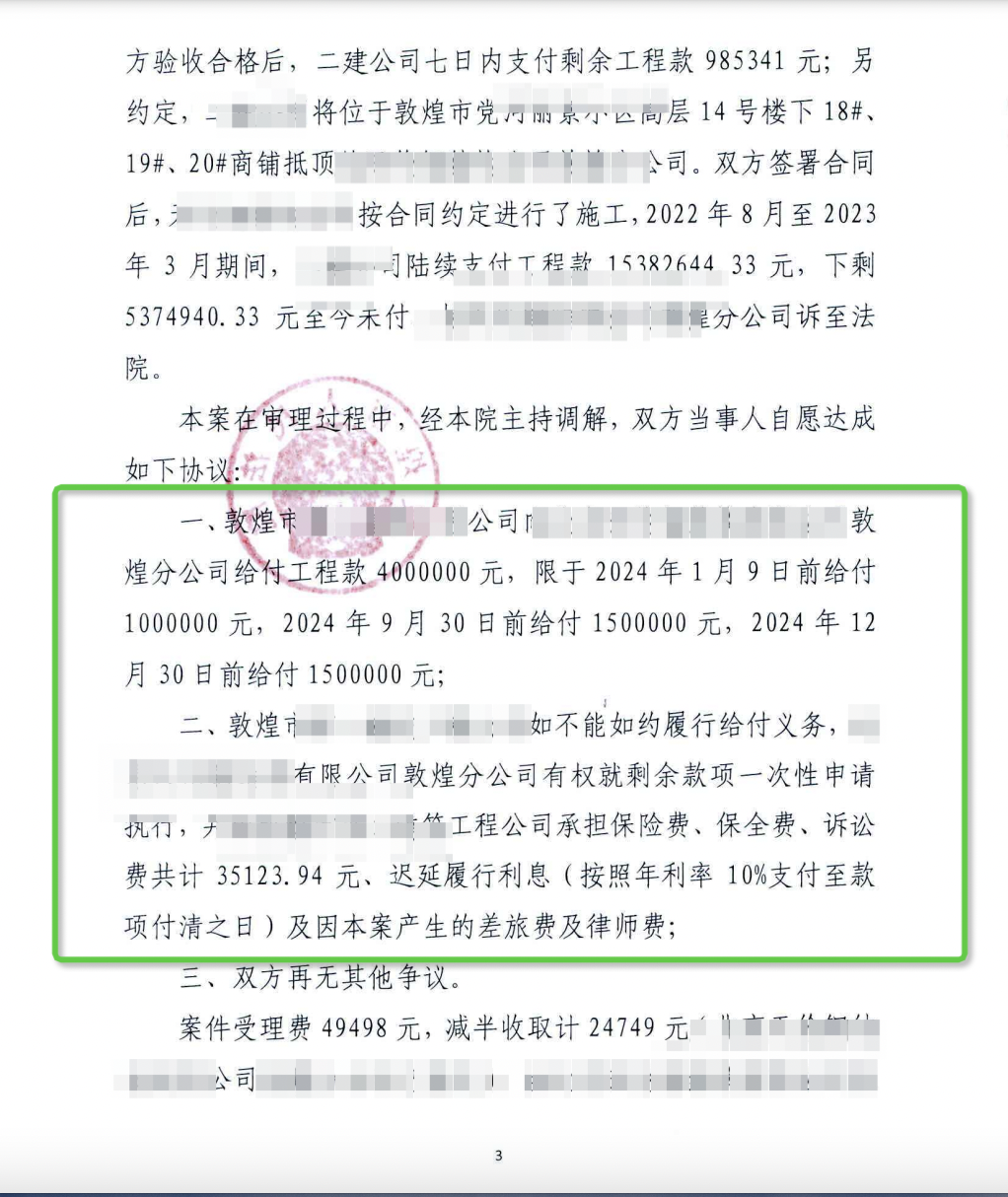

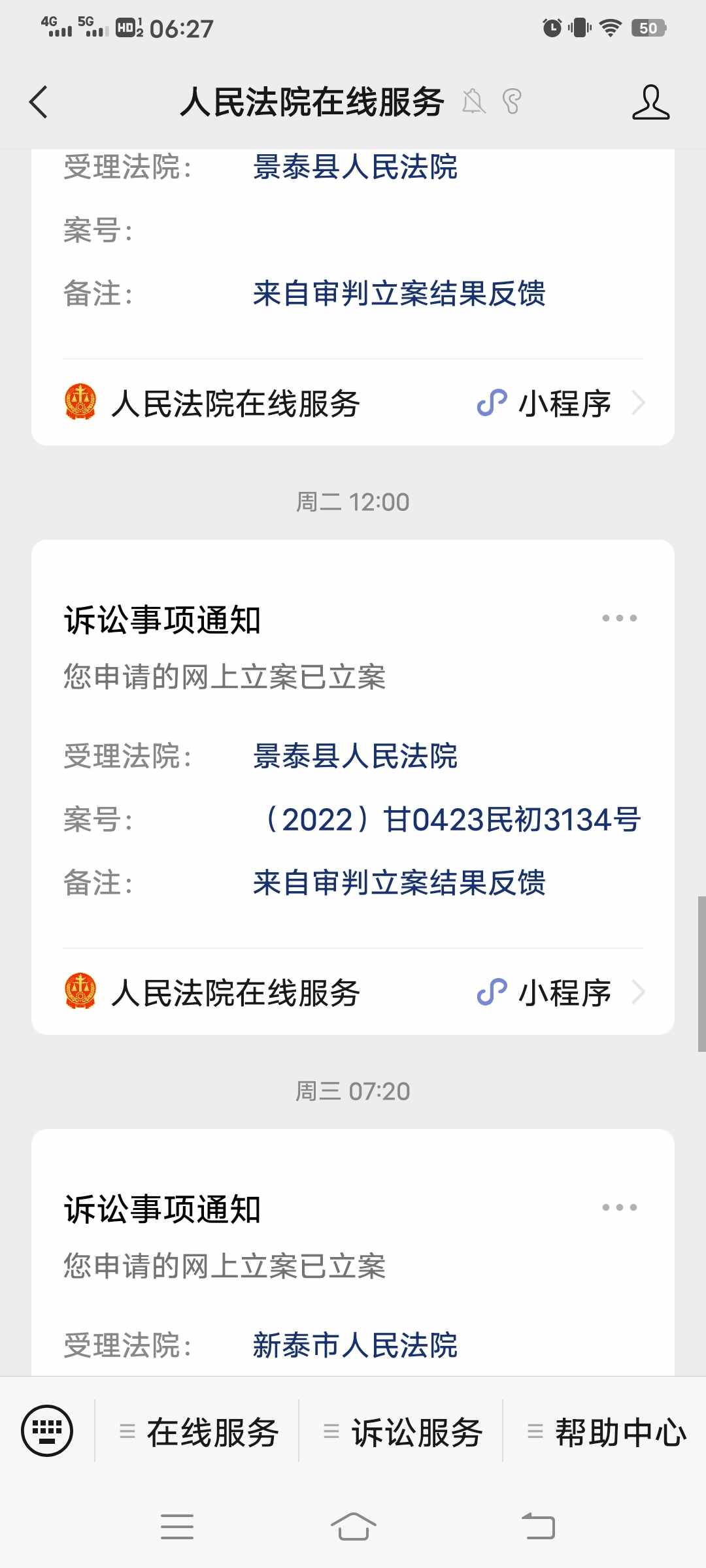

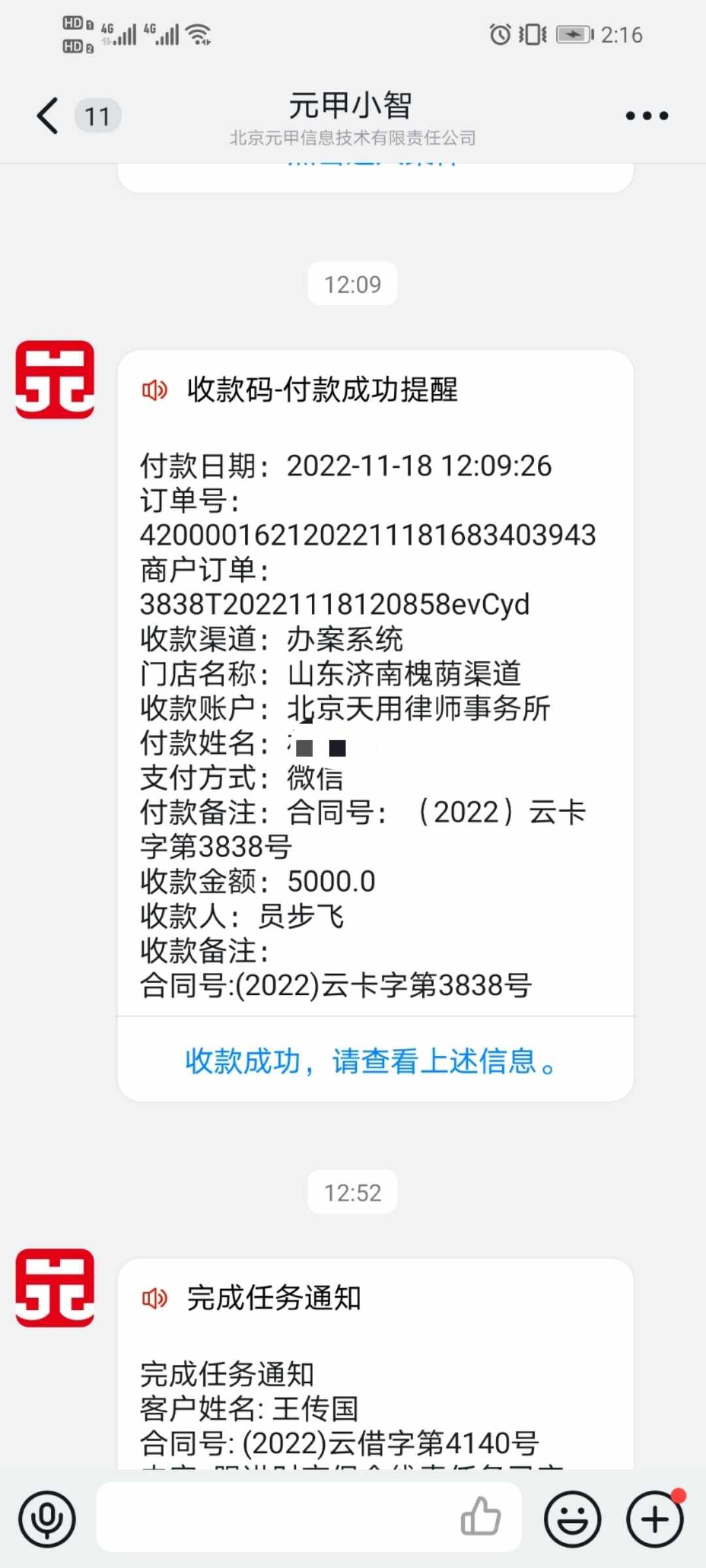

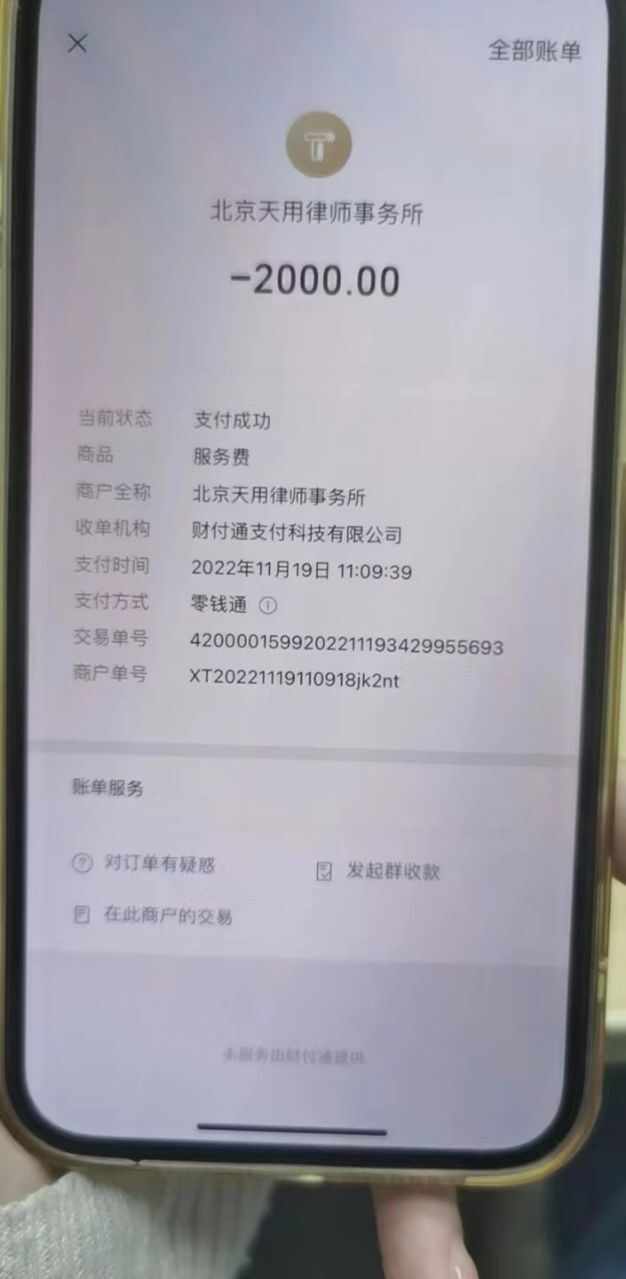

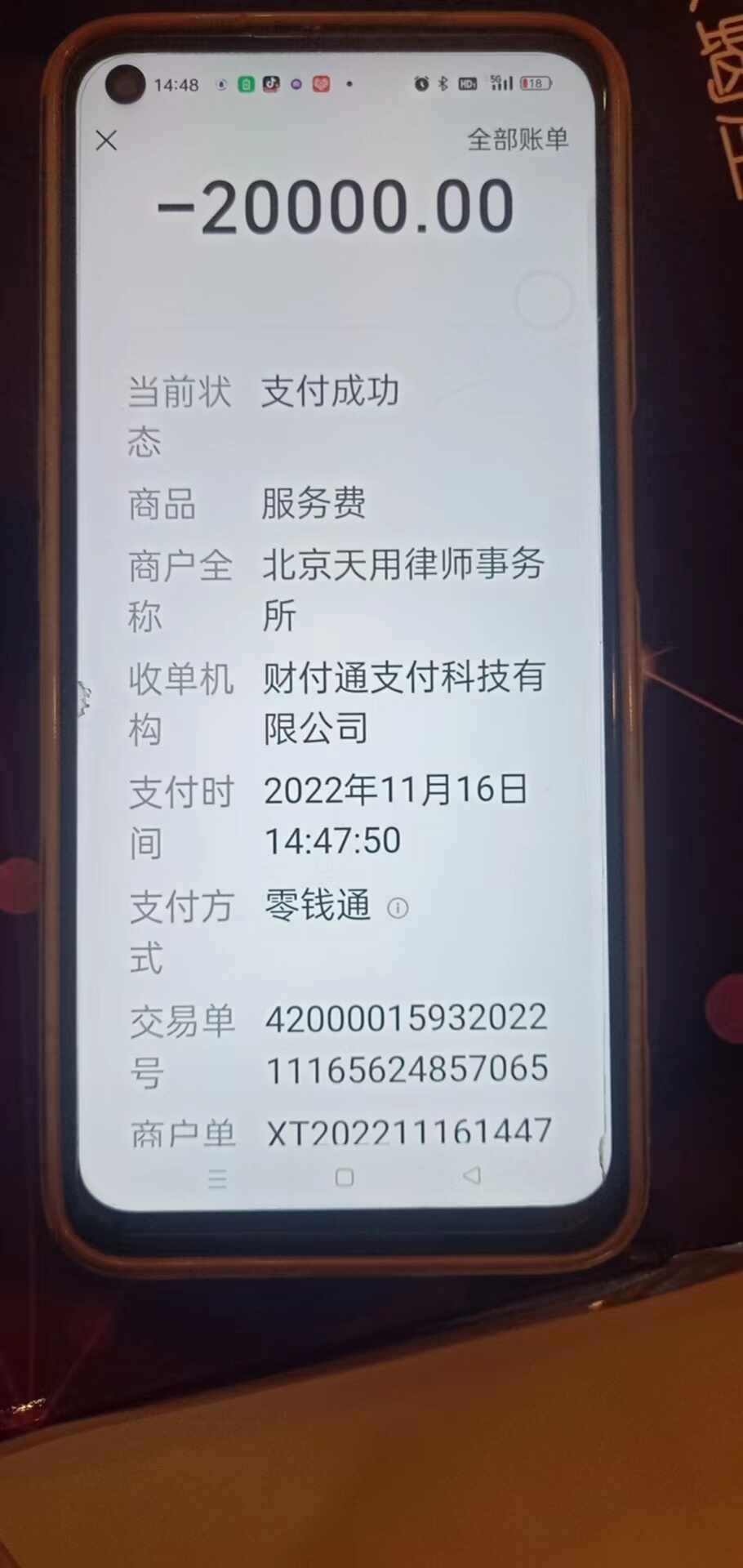

第五步启动法律程序。合同中约定了仲裁条款的,需要向指定仲裁机构提交申请。没有约定仲裁的,可以向被告所在地法院起诉。诉讼时需要准备起诉状、合同文本、质检报告等全套材料。

第六步执行生效判决。胜诉后对方不履行的,可向法院申请强制执行。执行法官会查询债务人银行账户,查封名下房产车辆。去年某机械制造公司通过强制执行,成功追回拖欠两年的货款及赔偿金共计280万元。

三、法律规定的责任划分标准

我国民法典第六百一十七条规定,卖方交付不符合质量要求的商品,买方可以要求退货、换货或降价处理。如果质量问题造成其他损失,比如导致生产线停工,买方还能索赔间接损失。

产品质量法第四十条明确,因产品缺陷造成人身伤害的,生产者必须赔偿医疗费、误工费等损失。2021年某电动车电池起火案例中,法院判决生产商赔偿伤者127万元,包含后续治疗费用。

需要注意的是,买方在收货后要及时验货。民法典第六百二十一条规定,未在约定时间内提出质量异议的,视为商品符合约定。某服装批发案例中,收货方因超期三天验货,丧失了主张质量问题的权利。

四、典型案例处理过程解析

家电采购纠纷案:某酒店向供应商采购200台空调,安装后发现制冷效果不达标。酒店方首先委托检测机构出具报告,证明空调能效等级未达合同约定。经行业协会调解,供应商同意全部更换新机并承担检测费用。

工业原料纠纷案:某化工厂采购的原料纯度不达标,导致生产线产出次品。法院审理时,采纳了第三方检测报告,判决供应商退还全部货款,并赔偿停产损失86万元。判决生效后通过冻结账户完成执行。

食品变质纠纷案:生鲜超市接收的一批海鲜在运输途中发生变质。经查运输车辆冷藏系统故障,法院判决物流公司承担主要责任,供应商承担选任不当的次要责任。最终物流公司赔偿85%损失,供应商承担15%。

五、企业防范纠纷的实用建议

签订合同时要细化质量条款,明确标注产品规格、验收标准、检测方法。对于定制类产品,应当约定样品封存制度。某家具厂通过留存确认样品,成功解决了定制柜体尺寸纠纷。

建立规范的收货流程,配置专业质检人员。收到货物时要现场查验,发现问题立即拍照留存证据。某建材公司在卸货时发现瓷砖破损,当场拍摄视频并让司机签字确认,后续索赔非常顺利。

完善供应商管理制度,定期评估合作方的生产能力。重点核查生产许可证、质检报告等资质文件。某汽车配件采购商通过实地考察,发现供应商设备老化问题,及时更换了合作厂家。

选择适合的争议解决方式。小额纠纷建议采用快速调解,大额复杂纠纷优先选择仲裁。涉外合同要注意约定准据法和管辖法院。某进出口公司在合同中约定香港仲裁,成功解决了跨国质量纠纷。

通过预先防范和规范处理,企业能有效降低质量纠纷风险。关键在于做好合同管理、过程把控和证据保存三个环节。当争议发生时,按照法定程序理性维权,才能最大限度维护自身合法权益。